Em Ensino de Filosofia e Currículo (Vozes, 2008, Ufsm, 2015) explorei o tema das muitas faces da filosofia e a sua “profusão grafomórfica“. As “muitas faces” diz respeito a coisas como a diversidade de métodos, temas, níveis de complexidade da filosofia, coisas assim; a “profusão grafomórfica” indica as muitas formas de apresentação da filosofia: ensaios, tratados, romances, enciclopédias, etc. No mesmo livro explorei, com a ajuda de conceitos de Winnicott, a questão do lugar da filosofia na vida adolescente. Com base nessas explorações, destaquei a importância da distinção kantiana entre o “conceito escolástico” e o “conceito do mundo” da filosofia.

O “valor absoluto” da filosofia está ligado ao “conceito do mundo” da filosofia: o fato que ela se ocupa com os grandes temas que surgem para a razão humana:

a) que coisas podemos de fato conhecer, até onde pode ir, com segurança, o conhecimento humano, quais são suas fontes?

b) O que devemos fazer, como devemos agir?

c) Quais esperanças podemos ter?

Essas três grandes áreas de perguntas representam os principais interesses racionais que temos, em áreas de discussão como a Ontologia e a Teoria do Conhecimento, a Moral e a Religião. E elas se remetem a uma única pergunta: o que somos nós, os humanos?

Essas quatro curiosidades humanas não precisam ser justificadas. É disso que decorre o valor absoluto da filosofia, sua dignidade e altivez. Essa face da filosofia também é chamada por Kant de “cosmopolita”. Imagino que essa expressão tenha sido usada por ele porque ela remete para o fato de que qualquer ser humano um dia, de algum modo, faz essas perguntas, explicita ou implicitamente.

Mas a filosofia tem outra face, o seu “significado sistemático” (ou “escolástico”), que é mais modesto. Aqui trata-se do cultivo de habilidades. Nessa face da filosofia temos que nos prover de conhecimentos básicos, bem ligados entre si, sobre os aspectos mais fundamentais da racionalidade humana. Não por acaso Kant falou longamente sobre essa face da filosofia no seu manual de Lógica. Sem essas habilidades o estudo das quatro perguntas corre o risco de ser apenas conversa fiada. Os estudos da “filosofia no sentido de escola” organizam uma espécie de lastro ou base conceitual cujo objetivo é o mapeamento das capacidades do entendimento humano.

Qual é a importância dessa distinção entre a face grandiosa e a face modesta da filosofia? Bom, eu acho que temos que temos que reconhecer que as coisas são assim (ou muito parecidas) como Kant nos sugeriu. Em segundo lugar, depois desse primeiro reconhecimento, acho que temos que reconhecer, como professores de filosofia em qualquer nível que qualquer didática da filosofia precisa equilibrar essas faces, de algum modo. Isso quer dizer que o equilíbrio entre elas faz parte dos princípios fundamentais de uma didática da filosofia.

Esses pensamentos me atormentam desde que publiquei o Ensino de Filosofia e Currículo, em 2008. Se há um princípio que tenho procurado desenvolver nas minhas reflexões sobre ensino de filosofia, é esse. Não sei o quanto consegui, no final das contas. Há uma tendência quase irresistível para que os programas de filosofia no nível medio tendam para o lado cosmopolita, com pouca atenção ao lado sistemático. No longo prazo isso pode diluir a importância curricular da filosofia. Pense, por exemplo, na aula de filosofia que, a pedido dos alunos, discute o sentido da vida, o eurocentrismo da razão, ou o racismo estrutural. Os estudantes tem, claro, a motivação para pedir esses debates. Mas qual o alcance e valor de uma aula sobre qualquer desses temas se nós, professores, não oferecemos o suporte de conceitos que são necessários para que esses temas tenham sentido escolar? Quais instrumentos vamos oferecer para que a conversa seja boa, e não fiada, para que a conversa seja boa, e não uma simples guerrilha de posições previamente assumidas? O debate desses temas “cosmopolitas” na sala de aula tem que ter o escoramento instrumental adequado: definição mínima de conceitos básicos, esclarecimento de suposições e implícitos, metáforas e metonímias envolvidas, inferências boas e más etc.

Eu estou lembrando esses temas porque faz já cinco anos que não escrevo nesse blog. Nesse meio tempo publiquei dois livros, o Escola Partida – ética e política na sala de aula e o Filosofia da Educação, ambos pela Contexto. No ano passado comecei a trabalhar em outro projeto de livro, mas empaquei. Eu quero voltar a um tema que me interessa faz muito tempo, a saber, uma descrição da filosofia que seja compatível com sua universalidade. Ou seja, quero chegar a uma definição menos “grega” da filosofia, e para isso preciso fazer muita filosofia modesta, escolar. Lembro que vislumbrei esse projeto em 2015, mas não consegui ir adiante, tal a quantidade de material e de sustos e pânicos que tive com isso. No final do ano passado, diante de mais fracassos, comecei a escrever notas esparsas, sobre alguns aspectos do projeto. Há um lugar nessas notas para temas de ensino de filosofia, mesmo que isso não fique muito evidente. Assim, estou fazendo essa postagem para avisar a algum eventual visitante deste blog que, se quiser me acompanhar por lá, será um prazer. O link é esse:

https://ronai.substack.com/p/o-animal-digiana-1

Não é um blog, e sim uma newsletter. Ou seja, a pessoa se inscreve (e sai quando quer) e recebe um mail com o texto. Tenho conseguido manter a coisa com boa regularidade, duas vezes ao mês, desde outubro do ano passado. Fique à vontade. Abraço!

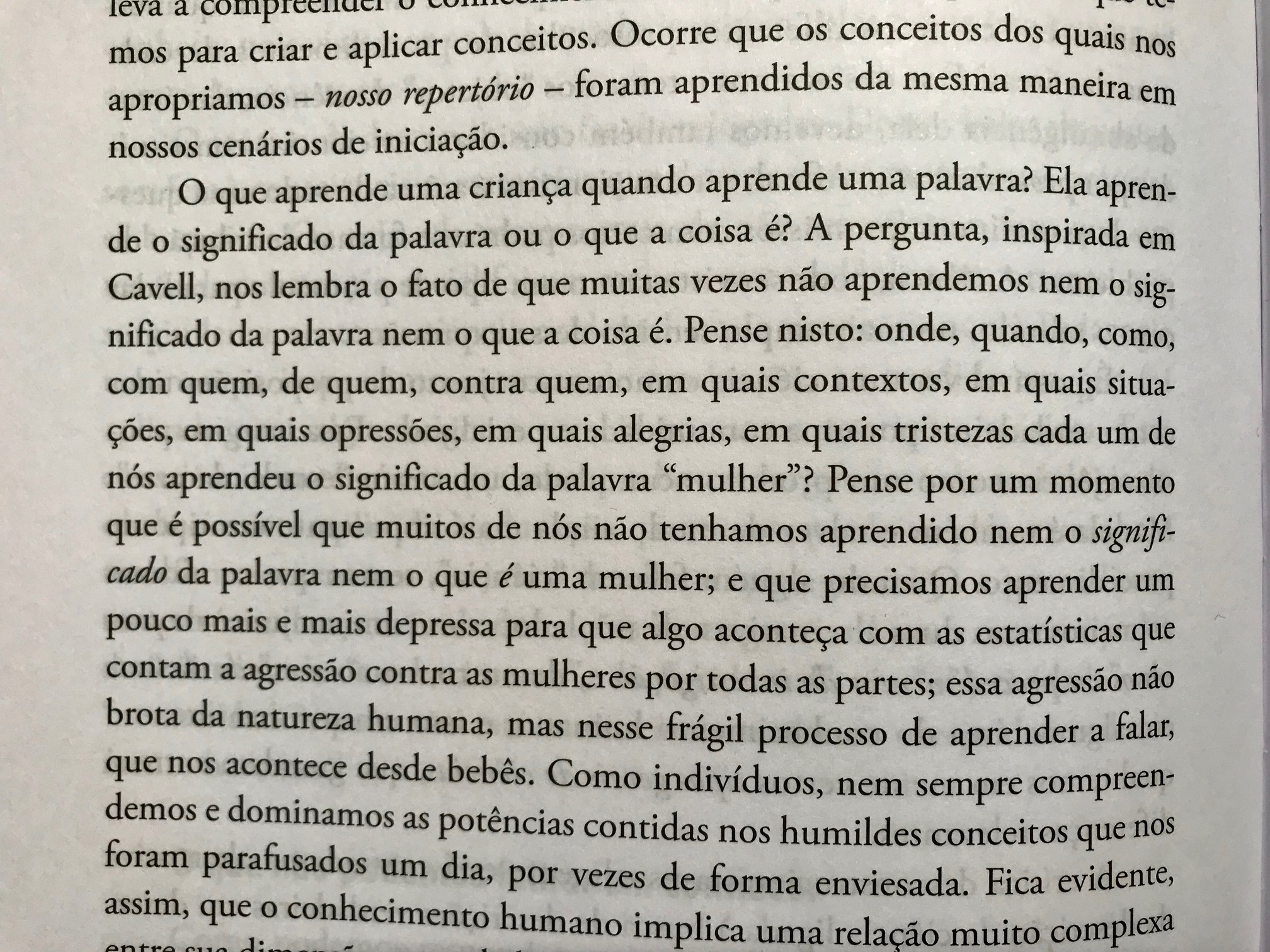

Faleceu ontem o filósofo norte-americano Stanley Cavell. Ele foi professor em Harvard e autor de livros que impactaram muito a filosofia contemporânea. Eu tenho uma enorme dívida de aprendizagens com ele e a partir dele, que está reconhecida, entre outros lugares, no livro que publiquei ano passado. A foto acima é da página 88 de Quando ninguém educa – questionando Paulo Freire (São Paulo, Editora Contexto, 2017). Trata-se de uma das tantas passagens que escrevi a partir das leituras que fiz de sua obra principal, The Claim of Reason (um título que sempre achei difícil de traduzir: ou bem como fez Sandra Laugier, pensando em algo como A Voz da Razão, ou bem como fez Diego Ribes Nicolás o tradutor para o espanhol, Reivindicações da Razão.) Ele está presente em muitos momentos do livro, como na seção intitulada “O que não podemos falhar em conhecer”. Cavell não ocupou-se diretamente com temas de educação, mas a forma como pensou sobre a condição humana, sobre a linguagem e a nossa relação com ela faz com que seus escritos sejam uma fonte muito preciosa de reflexão para nós, professores. Para quem quiser uma amostra dessa potência, traduzi, faz algum tempo, a seção do Claim of Reason que mais me impressionou nessa área e que é uma das fontes daquilo que exponho em Quando ninguém educa. O texto está no meu academia.edu. Descanse em paz, Stanley Cavell!

Faleceu ontem o filósofo norte-americano Stanley Cavell. Ele foi professor em Harvard e autor de livros que impactaram muito a filosofia contemporânea. Eu tenho uma enorme dívida de aprendizagens com ele e a partir dele, que está reconhecida, entre outros lugares, no livro que publiquei ano passado. A foto acima é da página 88 de Quando ninguém educa – questionando Paulo Freire (São Paulo, Editora Contexto, 2017). Trata-se de uma das tantas passagens que escrevi a partir das leituras que fiz de sua obra principal, The Claim of Reason (um título que sempre achei difícil de traduzir: ou bem como fez Sandra Laugier, pensando em algo como A Voz da Razão, ou bem como fez Diego Ribes Nicolás o tradutor para o espanhol, Reivindicações da Razão.) Ele está presente em muitos momentos do livro, como na seção intitulada “O que não podemos falhar em conhecer”. Cavell não ocupou-se diretamente com temas de educação, mas a forma como pensou sobre a condição humana, sobre a linguagem e a nossa relação com ela faz com que seus escritos sejam uma fonte muito preciosa de reflexão para nós, professores. Para quem quiser uma amostra dessa potência, traduzi, faz algum tempo, a seção do Claim of Reason que mais me impressionou nessa área e que é uma das fontes daquilo que exponho em Quando ninguém educa. O texto está no meu academia.edu. Descanse em paz, Stanley Cavell!

A pedido da Professora Gisele Secco, que organiza a quarta edição do encontro sobre ensino de filosofia na UFRGS (longa vida ao WEF!) mandei, como título de minha intervenção, esse, “Menos Platão, mais Hannah Arendt”. Pensei que esse título poderia ser uma forma de tentar ligar os dois eventos, sobre feminismo e filosofia & ensino de filosofia. Logo me dei por conta das possibilidades de um equívoco, pois o correto seria dizer “menos vulgata platônica”… , no espírito do que escrevi na postagem abaixo, nesse blogue. Quando à Hannah Arendt, restaria o trabalho de mostrar em que sentido o que ela escreve sugere alguma diferença de escrita sensível à gênero. Não tenho forças para isso. Ao que me rendo é: A Vida do Espírito (1978) que releio por esses dias, pensando no WEF, é um livro ímpar, dos melhores do século XX, e é uma leitura urgente para a gente repensar o nosso cambaleante ensino de filosofia. Gostaria, na minha fala no WEF, de propor mais inspiração arendtiana para nosso trabalho nessa área, como antídodo para a longa sombra da vulgata platônica que predomina no ensino de filosofia no médio.

A pedido da Professora Gisele Secco, que organiza a quarta edição do encontro sobre ensino de filosofia na UFRGS (longa vida ao WEF!) mandei, como título de minha intervenção, esse, “Menos Platão, mais Hannah Arendt”. Pensei que esse título poderia ser uma forma de tentar ligar os dois eventos, sobre feminismo e filosofia & ensino de filosofia. Logo me dei por conta das possibilidades de um equívoco, pois o correto seria dizer “menos vulgata platônica”… , no espírito do que escrevi na postagem abaixo, nesse blogue. Quando à Hannah Arendt, restaria o trabalho de mostrar em que sentido o que ela escreve sugere alguma diferença de escrita sensível à gênero. Não tenho forças para isso. Ao que me rendo é: A Vida do Espírito (1978) que releio por esses dias, pensando no WEF, é um livro ímpar, dos melhores do século XX, e é uma leitura urgente para a gente repensar o nosso cambaleante ensino de filosofia. Gostaria, na minha fala no WEF, de propor mais inspiração arendtiana para nosso trabalho nessa área, como antídodo para a longa sombra da vulgata platônica que predomina no ensino de filosofia no médio. Estou devendo ao colega e amigo Juvenal Savian Filho uma palavra de recepção sobre seu livro, “Filosofia e filosofias: existência e sentidos“, que ele tão gentilmente enviou-me faz já um bom tempo. Encontrei hoje um par de horas para um exame mais detido e acho agora mais um tempo para alinhavar uma pequena notícia sobre minhas impressões. Há um contexto ou dois para minha leitura do livro de Juvenal: fui convidado para um debate na Comissão da Câmara dos Deputados que discute do PL da Escola sem Partido, mas não deu jeito para ir a Brasilia; para não perder o embalo do tema, fiz uma discussão do tema com meus alunos, que terminou em uma conversa sobre o estado da arte do ensino de filosofia, sobre os manuais que usamos e coisas assim.

Estou devendo ao colega e amigo Juvenal Savian Filho uma palavra de recepção sobre seu livro, “Filosofia e filosofias: existência e sentidos“, que ele tão gentilmente enviou-me faz já um bom tempo. Encontrei hoje um par de horas para um exame mais detido e acho agora mais um tempo para alinhavar uma pequena notícia sobre minhas impressões. Há um contexto ou dois para minha leitura do livro de Juvenal: fui convidado para um debate na Comissão da Câmara dos Deputados que discute do PL da Escola sem Partido, mas não deu jeito para ir a Brasilia; para não perder o embalo do tema, fiz uma discussão do tema com meus alunos, que terminou em uma conversa sobre o estado da arte do ensino de filosofia, sobre os manuais que usamos e coisas assim. Um dos parágrafos mais impactantes da MP do Médio tem passado meio batido, no que tenho lido sobre o assunto, smj. Trata-se do parágrafo 8, do Art. 7, do texto aprovado na ultima quarta-feira. Ele reza assim:

Um dos parágrafos mais impactantes da MP do Médio tem passado meio batido, no que tenho lido sobre o assunto, smj. Trata-se do parágrafo 8, do Art. 7, do texto aprovado na ultima quarta-feira. Ele reza assim: Aproveito a manhã de domingo, chuvosa, para fazer uma ou duas provocações. A primeira é a seguinte: quem conseguir provar que a ditadura militar brasileira, de 1964 até seu fim, proibiu o ensino de filosofia nas escolas ganhará uma bolsa-cocada: cocadas a seu gosto e quantidade até o fim da vida.

Aproveito a manhã de domingo, chuvosa, para fazer uma ou duas provocações. A primeira é a seguinte: quem conseguir provar que a ditadura militar brasileira, de 1964 até seu fim, proibiu o ensino de filosofia nas escolas ganhará uma bolsa-cocada: cocadas a seu gosto e quantidade até o fim da vida. Faz poucos minutos mandei um mail para o Senador Pedro Chaves, expondo algumas dúvidas e fazendo uma pequena sugestão de mudança na MPV 746. Tendo em vista a natureza pública do assunto, tomei a liberdade de copiar e colar aqui no blog o texto que mandei para ele. Tenho a certeza que ele não irá se importar com isso, pois o que nos move é o desejo de, sujando as mãos, ver o que de melhor se pode fazer na atual conjuntura.

Faz poucos minutos mandei um mail para o Senador Pedro Chaves, expondo algumas dúvidas e fazendo uma pequena sugestão de mudança na MPV 746. Tendo em vista a natureza pública do assunto, tomei a liberdade de copiar e colar aqui no blog o texto que mandei para ele. Tenho a certeza que ele não irá se importar com isso, pois o que nos move é o desejo de, sujando as mãos, ver o que de melhor se pode fazer na atual conjuntura.